مقدمة

من الأمراض النفسية المنتشرة في الزمن المعاصر الاكتئاب. إذ أن حوالي %3،8 من سكان العالم يعانون منه بحسب منظمة الصحة العالمية (2023).

الاكتئاب: وصف طبي لحالة نفسية – مرضية يعاني فيها المريض من انهيار وانكسار في الحالة النفسية. و هو مرض غير متجانس بالنظر إلى تعدد مظاهره:

- المظهر الانفعالي وما يشعر به المكتئب من حزن، عجز، وهن، انهيار/تعب نفسي، وقلق… ؛

- المظهر الذهني الذي تجليه مثلا اضطرابات التفكير، الإدراك، التقدير، القرار، ومختلف العمليات العقلية؛

- المظهر الفيزيو-حركي: اضطراب الرغبة الجنسية و الشهية و مشكلات النوم و الآلام الجسدية؛

- المظهر العلائقي و التفاعلي: اضطراب العلاقات الاجتماعية و المهنية؛

- المظهر الثقافي حيث تتباين التعبيرات الثقافية للاكتئاب.

تقوم المقاربة البيو-دوائية التقليدية (وجود تطورات) على تناول مضادات الاكتئاب. والتي هي موضوع نقد علمي-طبي لأن:

- تحسن المزاج يتأخر رغم تناولها؛

- أن 1/3 من الأفراد استجابتهم لها سلبية؛

- الانتكاس حال التوقف عن تناول مضادات الاكتئاب.

- تكريس الاعتمادية الدوائية التي تمنع المريض من الوعي بسيروراته النفسية الداخلية الإشكالية و العوامل الممرضة في سياقه الاجتماعي؛

- التأثيرات السلبية على الاداء الفيزيو-نفسي للمريض بالاكتئاب.

فيما وراء هذه المقاربة، تبين الدراسات العلمية أن الاكتئاب ليست مسالة بيو-نفسية فقط وإنما هو مسألة اجتماعية تنشأ في سياق العلاقة فرد – وسط – آخرون، أي أن النقل الاجتماعي للاكتئاب أقوى من النقل الوراثي.

المقاربة النسقية للاكتئاب

كيف يتولد الاكتئاب؟

الاكتئاب مشكلة نفسية دالة على سلوك مرفوض أو منحرف يبتعد عن معيار أو قيمة أو مثال، مما يؤدي إلى اشتفال آليات ضبطية. فقد يتحول تعكر ظرفي للمزاج إلى مشكلة باشتغال آليات الضبط التي يحددها المعني بالمشكلة المتأثر بما يطلبه المجتمع منه. إذ كلما كانت هذه المتطلبات مرتفعة مع ارتباطها التوبيخ و الانتقاد، كلما أدى ذلك إلى شعور المريض بالعجز و النقص و تعثر أداؤه المهني و ووجوده و علاقاته. و هذا يعني أن المشكلة لها علاقة وطيدة بالحلول التي تصدر من المريض و من محيطه. ف «لماذا يستمر الناس في الاعتماد على حلول كارثية». «ليس لأن الناس يعوزهم المنطق، ولكن لأنهم يستقرون على حل منطقي ينبع من مقدمات غير دقيقة أو غير قابلة للتطبيق، و رغم فشل هذا الحل عمليا» (فيش و آخرون، 1986). كما أن الدراسات في علم النفس الاجتماعي تؤكد على مفهوم «المحافظة المعرفية» لأن الناس تميل، غالبا، إلى المحافظة و الإبقاء على «نفس المخططات التفسيرية الشخصية (و الاجتماعية ) والتأكيد على ما يؤيدها و تجاهل ما يناقضها، حتى ولو ظهر التناقض بشكل صارخ» (جانوف- بولمان، 1992).

أولا، حلول/محاولات المريض

يحاول المريض إنكار حزنه بناء على أمر «لست مكتئبا» أو تحويله و إرغام نفسه على أن يكون سعيدا و تحفيز نفسه على ذلك:«لم لا أستمتع، يجب أن أكون سعيدا». غير أنه يمكن لتداعيات الحالة الاكتئابية أن تفاقم حدة الشعور بالاكتئاب و تستقر الحلقة المفرغة (فيش، شيلنجر، 2005).

ثانيا، محاولات المحيط

غالبا، ما تقوم على:

•النصح والتشجيع (مواجهة التشاؤم بالتفاؤل)

•تحمل المسؤولية عوضا عنه،

•الطمأنة والدعم )# النفور مع الوقت/ مزاج سلبي، الخبث (يا له من متكاسل)

•ومع الشعور بالذنب: يستمر المحيط في التفاعل مع المريض مع التعبير عن الضيق والرفض

وقد أثبت هالي قدرة المكتئئبين على تحفيز المزاج السلبي لدى الغرباء : «إن سلوك المريض وتأثير الأشخاص القريبين منه عامل حاسم في بقاء الأعراض » (هالي 1963)، كما حاول «كوين» أن يبرهن سنة 1976 بأن الاكتئاب مشكلة تفاعلية تتطور بتأثير من المحيط».

الإجراء العلاجي

رهانه التخلي عن نمط الحلول السابق من خلال:

- إما تعديل التفسير و إعادة صياغة المشكلة، أو الترويج لنوع مختلق جذريا من السلوك، لكي تختفي المشكلة أو تعود إلى مجرد كونها مشكلة بسيطة؛

- التعرف على السياق وجمع المعلومات التي لها علاقة بالمشكلة و محاولات الحلول و استخدام هذه الموارد لتحديد العضو الأكثر حافزية للتغيير و لاختيار الاستراتيجية الفعالة للعلاج؛

- يستخدم المعالج، منهج المناقضة لتعزيز السلوكيات المخالفة للمنطق السليم و هو ما يتطلب بالضرورة علاقة جيدة و أسلوبا وموقفا تواصليا ناجعا (بوعزيز 1999)

أوهام المكتئب

هناك نوعان من الأوهام:

- أوهام يوتوبية إيجابية هن عالم بلا مشاكل ترتبط بوهم الاقتدار و الاعتقاد ب «بيني و بين الآخرين لا وجود لأي مشاكل أبدا»؛(أليات إسقاطية)

- أوهام يوتوبية سلبية عن عالم بلا مشاكل وهو ما يشعر الفرد بالعجز (الانطواء) و يدفعه، إسقاطيا، إلى الانغلاق الأخلاقي و الاعتقادي و التعنت «أنا على حق و العالم ليس كما ينبغي أن يكون».

بناء على هذه الأوهام، يدخل المكتئب ضمن دورة «الخيبة و الاستسلام»: خيبة الأمل من الأوهام المبدئية و محاولات التخلي عن هذه الأوهام.

هذه الأوهام لها علاقة وطيدة بالاكتئاب. ذلك أن الإصابة بالاكتئاب تبدأ بخلق أوهام أو معتقدات -واعية أو لا واعية- بشأن الكيفية التي يجب على الأنا و الأشياء و نحن أن نكون عليها في الواقع. فمن منظور بنائي، يبني الفرد و يتعايش مع مخططات و أوهام تفسيرية شخصية يتم تأكيدها ذاتيا و تستقر مع مرور الوقت. لكن، بمجرد شعورنا بأن الواقع الذي بنيناه لم يعد ملائما لا يجيب عن مشكلاتنا، «نغرق في اليأس أو القلق أو الذهان أو التفكير في الانتحار».

يتبنى المريض، حينذاك، محاولات:

- التعطيل: «أنا غير قادر أو ير قادر على تحمل المسئولية- أستسلم – أنا ضحية- ( وهو الأمر الذي يغذي الاكتئاب)؛

- الانتقال التدريجي من: تجنب الصراع إلى التخلي الجزئي عن سلوك أو معرفة أو علاقة إلى الاستسلام بالتخلي الكلي (في حالة الاكتئاب الجسيم)

علاج الاكتئاب في العلاج المختصر

النهج

يقوم على أمرين: العلاج التفاعلي القائم على منطق المناقضة و مساءلة النسق.

أولا، العلاج التفاعلي- منطق المناقضة:

يحرص المعالج على:

- أن يتوافق مع خطابي المريض و المحيط؛

- تبني زاوية نظر ورائية بحيث يساوق إيقاع و دينامية المريض ومحيطه حيث يتجنب الكلام مكان المريض و التدخل في حوافزه و معتقداته و أحكامه؛

- احترام حالة المريض: كربه و مزاجه (مناقضة الغاية العلاجية)؛

- التعامل الإيجابي مع المشكلة و احترام حق المريض في الألم مع شرح أسبابه الفعلية؛

- التقدم بتأني وتوضيح المخاطر المحتملة للمرض و خلق مناخ علاجي تشاؤمي.

ثانيا، مساءلة النسق

بغاية:

- تعيين الفاعلين في النسق واستكشاف ديناميته (الوضع و الصفات و التراتبية)؛

- تمييز المشتكي – الطرف الذي يبذل جهودا فاشلة لحل المشكل و يطلب العلاج :(المريض، الأب، الأم، طرف ثالت)

و يتحدد العلاج في:

- تحديث الظروف و التفاعلات الحالية المسؤولة عن المعاناة؛

- تحديد هدف أدني واقعي للعلاج؛

- تشخيص محاولات الحل الفاشلة؛

- تجريب طرق أخرى للحكم على الأشياء؛

- الهدف الأسمى: اختفاء المعاناة اختفاء دالا.

مجريات العلاج:

أولا، المساءلة

- تحديد المشكل تحديدا إجرائيا: «من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟» (مع ترجمة المشاعر إلى وقائع ملاحظة و لحالات تفاعلية)؛ «أنا مكتئب؛ كيف تتعامل مع الاكتئاب؟»؛ «من و ما السبب في كآبتك» « دلني على ما يدل بأنك مكتب في حالة وجودي معك»؛

- بث الشك في نفس المريض: حيث تتم المزاوجة بين اليسير و التعسير، عندما يبحث المريض عن المعلومات لأجل التأثير على مداركه؛

- ماهي محاولات الحل؟

- ماهو الهدف الأدنى كما يحدد المشتكي؟

ثانيا، الاشتعال مع المريض و مع المحيط

برهان:

- عدم تكرار المحاولات الفاشلة؛

- فهم زاوية نظر المريض و التحدث بلغته: مع تجنب خطاب التطمين و التهدئة و الإحباط، ايضا؛

مثال:

أعطى المعالج الإيطالي «ناردوني»وصفا ماساويا للوجود الإنساني لمريضه »أنت محق تماما، الحياة ليست سوى وادي من الدموع، لقد ولدنا لنعاني على كل حال، وأنا أفهمك جيدا، فأنا بنفسي كثيرا ما أرى الأشياء سوداء وبلا فائدة »(نحن مثل البطل الأسطوري الذي سرق شعلة الذكاء من زوس وأعطاها لأناس لا يستحقونها. فحكم عليه بتسلق صخرة ضخمة إلى أعلى التل وبمجرد أن وصل إلى القمة أُجبر على مشاهدة الحجر يتدحرج إلى أسفل المنحدر المقابل، لذلك أُجبر على البدء من جديد.أعتقد أننا جميعًا في هذا الموقف.قد تكون هناك أسباب للفرح من وقت لآخر، ولكننا في نهاية المطاف ندفع ثمنًا باهظًا للحظات الفرح هذه“ (ناردوني ، 1999).

- عند جمع المعلومات، يجمع موقف المعالج النفسي بين الاعتراف بالمعاناة والاعتراف بأن لها ما يبررها.على سبيل المثال، عند التعامل مع مريض مكتئب، قد يقول المعالج: ”عندما نفكر في كل ما حدث لك، فإننا نندهش من أنك لست أسوأ حالاً – أنك لست مكتئباً أكثر مما أنت عليه – ونكاد نريد أن نقول لك أنك تسيء لنفسك“؛

- بالإضافة إلى ذلك، من المهم الاعتراف صراحةً بأن المريض لديه أسباب وجيهة للاكتئاب، ولا ينبغي أن يتصرف كما لو أنه ليس كذلك؛

- ثالثاً، يتبنى المعالج النفسي موقفاً متوارياً عن الأنظار. فهو يحرص على عدم مناقشة موقف مريضه أو منطقه.يتجنب التحدث باسم الشخص الآخر، ويسمح للمريض بالوصول إلى الحلول الخاصة به. يتجنبون التحيز، خاصة عند العمل مع الأزواج (كوين، 1984، 1989).

ثالثا، إعادة التأطير

يناور المعالج لكي:

- يستبدل الإطار المفاهيمي و القيمي و/ أو الانفعالي بإطار جديد يتوافق مع الوضعية – برهان التغيير؛

- استيعاب وجهة نظر المريض و التقدير الفعلي لها؛

- منحة إطارا جديدا لسلوكات جديدة؛

- إعادة تأطير المعتقدات الأولية و التشكيك في الأوهام الإيجابية أو السلبية وإسقاطاتها؛

رابعا: الوضعية العلاجية (وصفات سلوكية):

الاشتغال مع المريض

تختلف بحسب حالتين- بالنظر إلى الحل المعتمد:

الحالة الأولى: عندما تكون محاولة الحل بصيغة «افعل أكثر» و تقابل بمنطق المناقضة «كن عفويا وتلقائيا». حيث:

- تعطى مهام للتفكير، مثل المفارقة النظرية «كيف يمكنني أن أجعل المشكلة أكثر سوءا و بصورة عمدية؟»، و الهدف منها اكتشاف الحلول التي يلجأ إليها المريض: « اسأل نفسك، متى شئت خلال اليوم – لخمس دقائق- «ما الذي علي فعله و عدم فعله؟» «ما الذي علي أن افكر فيه أو لايفكر فيه كي تسوء حالتي؟»

- «من الضروري أن تكون العفوية طوعية لفهم آلياتها». إذ يمكن أن نقترح «نصف ساعة للتأمل» خلال جلسة ذات بداية و نهاية: «خلال نصف ساعة يمكنك الانعزال و الاسترخاء. أستحضر في ذهنك أسوء الأفكار و المخاوف و كل أسباب معاناتك في الماضي و في المستقبل و كل ما قد يؤزمك، اسرح بكل الأفكار و المشاعر».

الحالة الثانية: عندما تقوم محاولة الحل على صيغة « لا تعمل أكثر» أو «لا تفعل شيئا».

- يلجأ المعالج إلى أسلوب غير مباشر، قد يعتمد أسلوب «الإيحاء الذاتي» و التنبؤات التي تتحقق آليا. و الهدف من هذه التكتيكات هو اقتراح سيناريو إيحائي يقبل التحقق: «سنفترض حتما و بشكل خاطئ نقطة بداية غير موجودة في الواقع» (إذا صدق التنبؤ المبدئي فإنه سيتحقق بالتدريج و بشطب ملموس و حقيقي».

- أو نعتمد آلية «كما لو» و نسأل أنفسنا «ماذا كنت سأفعل الآن» «كيف يمكنني أن أتصرف لو أن المشكلة اختفت», و بمجرد أن يجاب على مثل هذا السؤال، بمجرد ما عليك أن تختار ايسر الأمور التي تتبادر إلى ذهنك و تقوم بتنفيذه»

- أو اسلوب التفاوض على الحد الأدنى المطلوب. ثم تشجيع المريض على اتخاذ الخطوة الأولى و إنجازها في الحدود الأدنى بسهولة و بيسر وبدون أي جهد إضافي بعد التنفيذ «اكتب رسالة بدون أن ترسلها»؛

- أو أساليب التقييد المتناقض بحيث ننصح المريض بأن ينتظم ويلتزم بخطوة محددة أو يحذوه من مخاطر الإسراع في تنفيذ الخطوة التالية.

ثانيا، الاشتغال مع الرفيق أو المحيط

و القصد هو دفع عناصر المحيط للتوقف عن المحاولات الخاطئة التي تبالغ في مناقضة كرب المريض و المرفقة بمشاعر الاحباط و العضب المرتبطة بفتور المريض و عدم اكثراته بحلول عناصر المحيط.

في البداية، من المهم تفهم وتقبل الإحباطات والجهود والغضب الذي يعاني منه الأزواج وأفراد الأسرة. وبالتالي يمكن للمعالج أن يتقبل حقيقة أنه من الصعب البقاء داعمًا في مثل هذه الظروف.

وبالمثل، عندما يواجه المعالج تعبيرات العجز والتشاؤم من المحيطين به، يمكنه تبني موقف مماثل أو حتى أكثر تشاؤماً.

أما المرحلة الثانية، فتتضمن تحويل الوالدين أو الشريك إلى ”معالج مشارك“ (”ليس من الضروري أن تكون جزءًا من المشكلة لتكون جزءًا من الحل“.

و عند طرح المشكلة ومحاولة إيجاد حل، يجب على المعالج أن يتواصل بطريقة متطابقة مع الأشخاص المحيطين به ويتجنب مناقضتهم (”لا تفعل ذلك!“) أو الجدال (خطر التصعيد المتماثل.

الوصفة السلوكية (للمحيط)

- فك الارتباط التدريجي بعلاقة الدعم،

- توظيف فترات الاستثناء؛

- التظاهر بالاكتئاب لكي يعبر المريض عن قلقه ويقترح حلولا سخيفة لتساؤلات رفيقه (الذي عليه تخمين ما يبدر عن المكتئب من تصرفات لإخفاء اكتئابه) (ليس من حق أي أحد قبول أو رفض هذه المبادرات)؛

- في الأخير، الإنصات للمريض في وقت محدد مع الاكتفاء بالملاحظة بقية الوقت (مؤامرة الصمت)

- التموقع: تبرير موقف المكتئب بأمر إيجابي «الاكتئاب وسيلة لحماية نفسه أو محيطه» «الكبرياء»

يتحدد التغيير المطلوب و في:

الحصة الأولى: توصيف مهمة للمريض

الثانية (التقويم): في حالة وجود تحسن (ينسب التغيير للمريض

في حالة الشك: المراكمة – كرة الثلج

تحويل الاستجابات السلبية إلى حدث إيجابي

السلم: من 0 (اللقاء الأول) إلى 10= شكرا لم أعد أحتاج إلى مساعدتك.

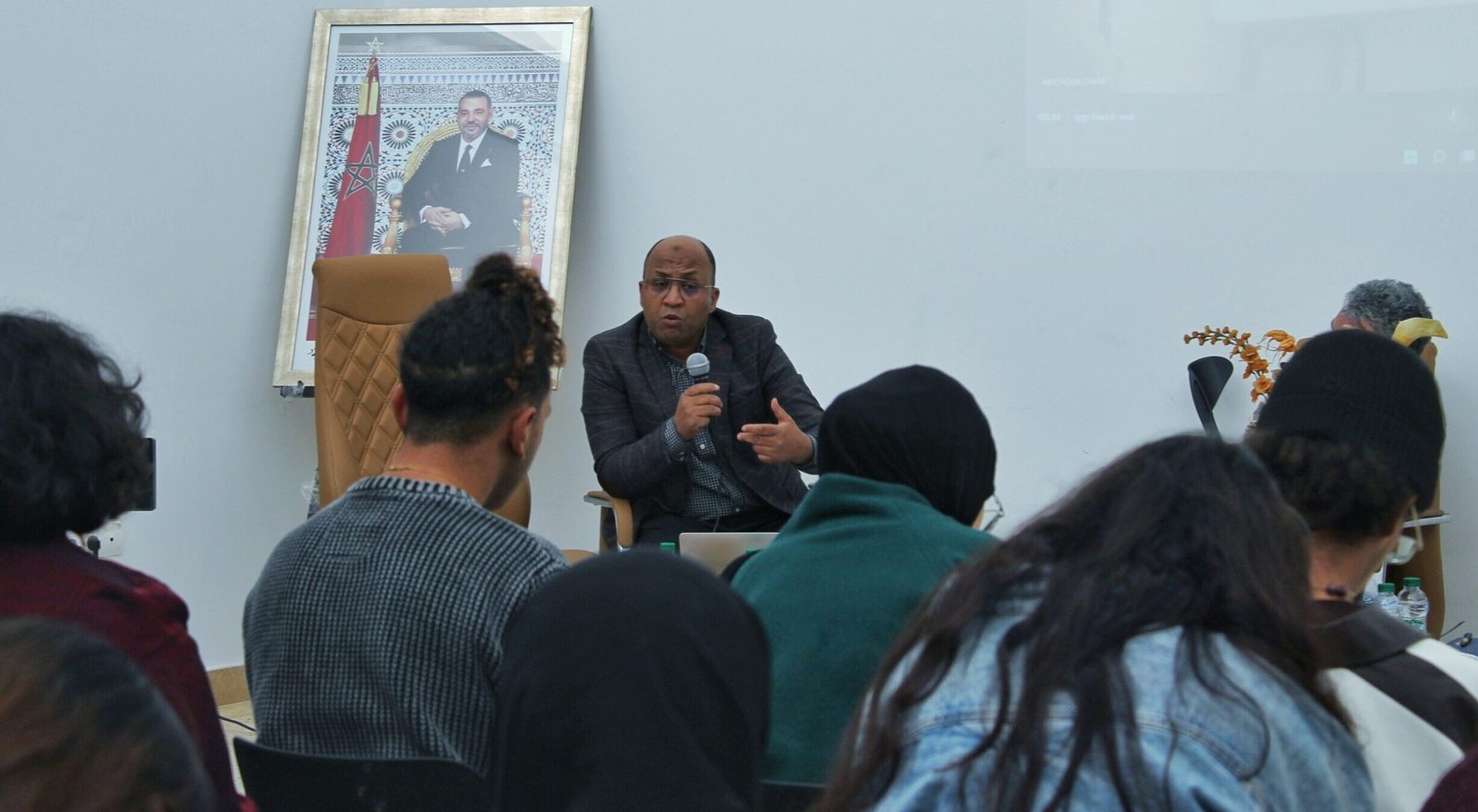

عبد السلام أولباز، محلل نفسي المغرب

أكادير 2025